「最近、なんとなく体調が優れない」「気分が落ち込みやすい」といった女性の不調には、エストロゲンとプロゲステロンという女性ホルモンのバランスが関係しているかもしれません。

本記事では、エストロゲンとプロゲステロンの役割に注目し、女性ホルモンが体に与える影響をライフステージごとに解説します。自分の体調を見直すきっかけとして、ぜひ最後までご覧ください。

1.女性ホルモンの働きは?

女性ホルモンとは、主に卵巣で分泌されるホルモンの総称です。女性の体の成長や健康維持に欠かせない、重要な役割を果たしています。

女性ホルモンには、主に「エストロゲン(卵胞ホルモン)」と「プロゲステロン(黄体ホルモン)」の2種類があります。これらがバランスよく分泌されることで、月経周期の調整や妊娠の維持、骨や肌の健康など、体のさまざまな機能が正常に働きます。

しかし、ストレスや加齢、生活習慣の乱れによってホルモンバランスが崩れると、月経不順や PMS(月経前症候群)、更年期症状などの不調が現れることがあるのです。

エストロゲン(卵胞ホルモン)とは

エストロゲンは「美と健康のホルモン」とも呼ばれ、女性らしい体をつくる上でさまざまな良い影響をもたらします。

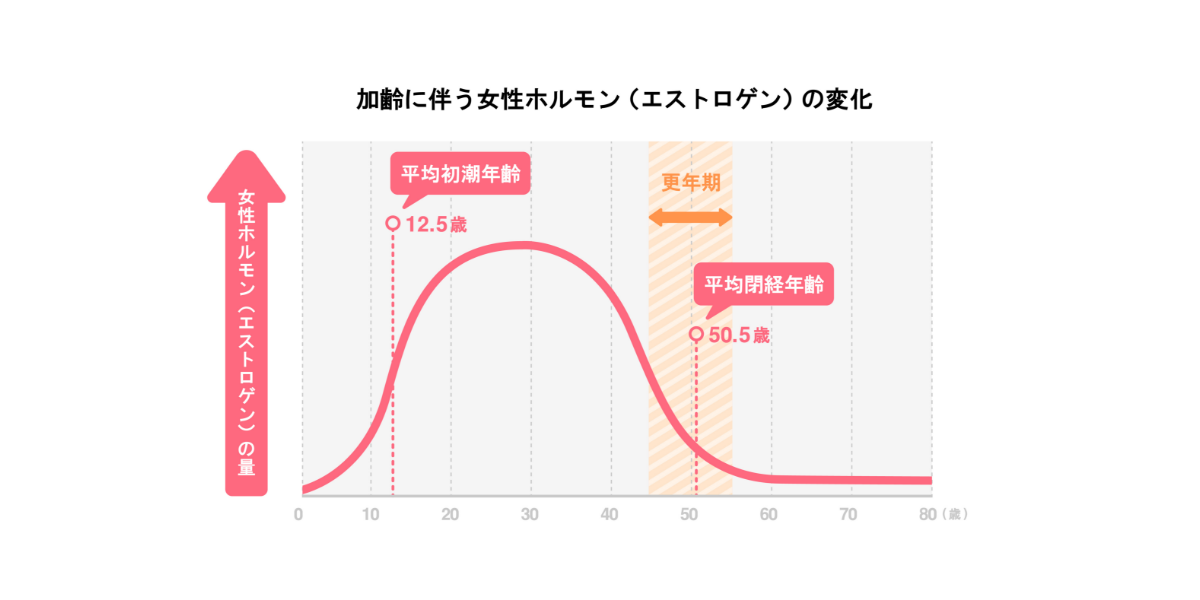

エストロゲンの多くは卵巣から分泌されますが、その量は20代でピークを迎えます。30代後半くらいから徐々に減少し始めたのち、45~55歳の更年期に入ると大きな振幅を伴って変動しながら減り続け、閉経を迎えるころにはほぼ出なくなります。この変動に伴い、さまざまな不調が出やすくなるのです。

< エストロゲンの主な働き >

- 骨や血管の健康維持:骨密度を保ち、動脈硬化を防ぐ

- 肌や髪のツヤを保つ:コラーゲンの生成を促し、肌のハリを維持

- 気分の安定:自律神経に作用し、感情の浮き沈みを抑える

- 女性らしい体の形成:乳腺の発達を助け、子宮内膜を増殖させて妊娠の準備をする

プロゲステロン(黄体ホルモン)とは

プロゲステロンは「妊娠をサポートするホルモン」として知られ、受精卵が着床しやすい環境を整えるなど、妊娠の維持に欠かせない役割を果たします。

しかし、プロゲステロンの分泌が優位になると、心身ともに不調が起こりやすくなります。月経前に眠気やイライラ、食欲増進などを感じるのは、プロゲステロンの影響によるものです。

< プロゲステロンの主な働き >

- 妊娠をサポート:受精卵の着床を助け、子宮の働きを調整する

- 体温を上げる:基礎体温を高め、妊娠しやすい体にする

- 食欲増進:食欲を高め、水分や栄養を体内に蓄える

2.月経周期と女性ホルモンの関係

女性の体は、約28日周期でホルモンバランスが変化しています。この周期はエストロゲンとプロゲステロンの分泌量によって調整され、月経や妊娠の準備に深く関わっています。

しかし、ホルモンのバランスが乱れると、生理不順や不妊、PMS(月経前症候群)などの心身の不調を引き起こすこともあります。月経周期を4つのフェーズに分けてみていきましょう。

< 月経周期の4つのフェーズ >

| ① 卵胞期 (生理後〜排卵前) |

エストロゲンの分泌が増え、肌の調子が良くなり、気分も安定しやすい 時期。卵胞が成熟し、排卵の準備を進めます。 |

| ② 排卵期 | エストロゲンの分泌がピークに達し、最も妊娠しやすい時期。この時期に排卵が起こり、受精しなければ次の周期へ移行します。 |

| ③ 黄体期 (排卵後〜生理前) |

プロゲステロンの分泌が増加し、体温が上がり、むくみやイライラ、食欲増進などの変化が起こりやすくなります。PMSの症状が現れることも。 |

| ④ 月経期 | エストロゲンとプロゲステロンの分泌が急激に減少し、子宮内膜が剥がれて生理が始まる。この時期は腹痛や腰痛、頭痛などの痛みや経血により貧血気味になることもあります。 |

3.女性のライフステージとホルモンの関係

女性ホルモンの変化は、ライフステージごとに異なる影響を体にもたらします。思春期から閉経後まで、それぞれの段階でホルモンのバランスが変化し、生理周期や体調、精神面に影響を及ぼします。

ここでは、主要なライフステージごとにホルモンの変化とその影響を解説します。

| ①思春期 (10代〜20代前半) |

・エストロゲンとプロゲステロンの分泌が急増し、女性らしい体つきへの変化が始まる。 ・生理周期が安定し始めるが、ホルモンの変動により生理不順が起こることも。 ・乳房の発達やヒップの丸み、体脂肪の増加などの身体的変化が見られる。 ・ホルモンバランスの乱れによって、生理痛や気分の浮き沈みが起こりやすい。 |

| ②生殖期 (20代〜30代前半) |

・ホルモンバランスが最も安定し、妊娠・出産が可能な時期。 ・エストロゲンとプロゲステロンが適切に分泌され、正常な月経周期が維持される。 ・妊娠を希望する人にとっては、排卵のタイミングやホルモンバランスの維持が重要。 ・ストレスや生活習慣によってホルモンバランスが乱れると、生理不順や不妊の原因になることも。 |

| ③妊娠期 (20代後半〜40代) |

・妊娠すると月経が停止し、エストロゲンとプロゲステロンが急激に増加。 ・つわりや気分の不安定さ、体調の変化がホルモンの影響で生じる。 ・出産後は、プロラクチン(乳汁分泌ホルモン) が分泌され、母乳の生成が始まる。 ・ホルモンバランスが崩れやすく、産後うつや体調不良の原因になることも。 |

| ④更年期 (40代後半〜50代) |

・卵巣機能が低下し、エストロゲンとプロゲステロンの分泌が減少。 ・月経が不規則になり、やがて停止する(閉経)。 ・エストロゲンの減少により、倦怠感や肩こり、ホットフラッシュ(ほてり)、発汗、不眠、気分の変動などの更年期症状が現れることも。 ・骨密度が低下しやすくなるため、骨粗しょう症のリスクが上昇。 ・頻尿や尿漏れ、腟の乾燥や萎縮、性交痛や性欲の低下などが起こりやすくなる。 |

| ⑤閉経後 (50代以降) |

・エストロゲンとプロゲステロンの分泌がほぼ停止し、ホルモンの影響を受けにくくなる。 ・骨折や心疾患のリスクが高まり、健康管理がより重要に。 ・膣の乾燥や萎縮、性欲の低下などの変化が見られることも。 |

4.女性ホルモンが乱れるとどうなる?

女性ホルモンのバランスは、ライフステージの変化に応じて自然に変動しますが、それ以外にもさまざまな要因によって乱れることがあります。ホルモンバランスが崩れると、体や心にさまざまな不調が現れることも少なくありません。

ここでは、ホルモンバランスが乱れる主な原因と、それによって起こる症状について解説します。

ホルモンバランスが乱れる原因

①ストレス

過度なストレスは、自律神経とホルモンの分泌をコントロールする脳の視床下部に影響を与えます。これによりホルモンバランスが乱れ、生理不順やPMS(月経前症候群)の悪化につながることがあります。

②生活習慣の乱れ

睡眠不足や偏った食事、運動不足はホルモン分泌に影響を及ぼします。特に、睡眠中にはホルモンの分泌が調整されるため、慢性的な寝不足はホルモンバランスを崩す原因になり得ます。

③過度なダイエット

無理な食事制限や極端なダイエットによって栄養が不足すると、女性ホルモンの合成に必要な材料が足りなくなります。これにより生理が止まったり、肌や髪のトラブルが起こったりすることがあります。

ホルモンバランスの乱れによる症状

ホルモンバランスが乱れると、身体的な不調だけでなく、精神的な影響も現れることがあります。

身体の不調

- 月経不順:生理周期が乱れる、経血量が増減する、生理がこなくなるなど。

- PMS(月経前症候群):生理前の頭痛、むくみ、乳房の張りなどの症状が悪化。

- 更年期障害:ホットフラッシュ(のぼせ・発汗)、動悸、めまいなど。

- 肌や髪のトラブル:肌の乾燥やシミ・シワの増加、髪のパサつきや抜け毛など。

- 骨密度の低下:エストロゲンの減少により、骨粗しょう症のリスクが上がる。 腰痛や身長の低下。

- 体重増加・むくみ:代謝が低下し、脂肪がつきやすくなるほか、水分の滞留によるむくみが発生。

精神的な不調

- 気分の落ち込み:うつっぽくなったり、不安感が強くなったりする。

- イライラや不安:ちょっとしたことで怒りっぽくなったり、情緒が不安定になったりする。

- 集中力の低下:物忘れが増えたり、仕事や勉強に集中できなくなったりする。

- 睡眠トラブル:寝つきが悪くなったり、途中で目が覚めることが増えたりする。

5.女性ホルモンのバランスを保つために気を付けたいこと

女性ホルモンのバランスを整えるためには、日々のライフスタイルを意識することが大切です。特に、食事・運動・睡眠・ストレス管理といった基本的な生活習慣を見直すことで、ホルモンの働きをサポートできます。

最後に、女性ホルモンを安定させるために心がけたいポイントを紹介します。

バランスの取れた食事を心がける

ホルモンの生成や代謝を助ける栄養素を意識的に摂りましょう。

- 大豆製品(豆腐・納豆)…植物性エストロゲンを補う。

- ビタミンB群・亜鉛・マグネシウム(卵・ナッツ・玄米)…ホルモンの調整をサポート。

- オメガ-3脂肪酸(青魚・アボカド)…ホルモンの働きを助ける。

適度な運動を取り入れる

運動はホルモンバランスを整えるだけでなく、ストレスの軽減にもつながります。

- 有酸素運動(ウォーキング・ヨガなど)…自律神経を整える。

- 筋力トレーニング(スクワット・軽いダンベル運動など)…ホルモン分泌を促す。

質の良い睡眠を確保する

ホルモンバランスを整えるには、7~8時間の睡眠が理想的です。寝る前はスマホやPCの使用を控え、入浴やストレッチでリラックスするとスムーズに眠れます。

ストレスを上手に管理する

ストレスはホルモンバランスの乱れにつながるため、リラックスする時間を意識的に作ることが大切です。深呼吸や瞑想を取り入れるなど、趣味や入浴で心身を癒しましょう。

アルコール・カフェインを控えめに

アルコールはホルモンの代謝を妨げ、カフェインは交感神経を刺激してホルモンバランスを乱すことがあります。どちらも適量を意識し、摂りすぎに注意しましょう。

体重を適正に保つ

無理なダイエットや急激な体重増減はホルモンに悪影響を与えます。栄養バランスの取れた食事を心がけ、適正体重をキープしましょう。

定期的に健康チェックを受ける

月経不順や体調不良が続く場合は、医療機関を受診することが大切。まずはかかりつけの医師に気軽に相談してみてください。

6.まとめ

女性ホルモンは、心身の健康を維持するために欠かせない存在です。エストロゲンとプロゲステロンがバランスよく働くことで、肌や骨の健康、精神の安定などが保たれます。

ホルモンバランスを整えるためには、規則正しい生活や適度な運動、栄養バランスの取れた食事を意識することが大切です。月経不順や体調不良が続く場合は、重大な病気が隠れていることもあるので医療機関を受診することが大切です。まずは、かかりつけの医師に気軽に相談してみてください。