現代の忙しい生活の中で健康を維持するためには、体の内側からケアすることが重要です。その中でも特に注目されているのが「腸活」。腸は「第二の脳」とも呼ばれ、全身の健康に大きな影響を与えることがわかってきました。

本記事では、腸活のメリットをはじめ、腸活のために摂取したい食べ物や生活習慣で気を付けたいことについて詳しく紹介します。

1.腸活とは?

腸活とは、心身の健康を維持するために腸内環境を整えることです。腸活の実践法にはさまざまなやり方があり、バランスの取れた食生活や適度な運動、良質な睡眠などが挙げられます。腸内環境を整えるうえで重要なのが、「腸内フローラ」のバランスです。

腸内フローラとは?

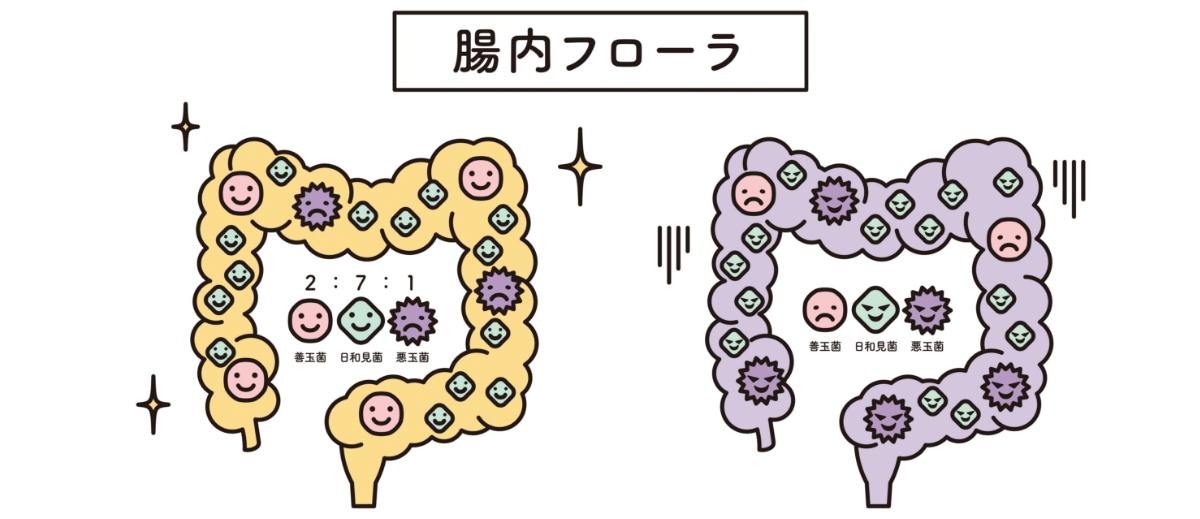

人間の腸には、約1,000種類、およそ100兆個もの細菌が棲んでいるといわれています。腸内細菌は、人間のからだに及ぼす影響によって次の3つの種類に分けられます。

- 善玉菌

- 悪玉菌

- 日和見菌

腸内では、善玉菌・悪玉菌・日和見菌はそれぞれ小さな集合体を形成しています。それを顕微鏡で見ると、花畑(flora)のように見えることから、「腸内フローラ」という名がつきました。

善玉菌はビフィズス菌や乳酸菌などが代表格で、悪玉菌の増殖を抑えて腸の蠕動(ぜんどう)運動を活発にするはたらきを持っています。反対に、有害物質を作り出す有毒株の大腸菌、ブドウ球菌、ウェルシュ菌などは悪玉菌に分類され、便の排出を妨げます。

日和見菌は無毒株の大腸菌や連鎖球菌、バクテロイデスなどです。日和見菌は腸内に善玉菌が多い状態では目立ったはたらきが見られない一方で、悪玉菌が増えてくると悪玉菌と同じようなはたらきをすることが知られています。

理想的な腸内細菌の傾向として、腸内細菌の種類が多く、善玉菌より悪玉菌が少ないことが挙げられます。なお近年は、特定の菌の割合や量だけで腸内フローラの良し悪しを判断することはできないと考えられるようになっています。

2.腸内環境が乱れるとどうなる?

腸内環境が乱れた状態とは、善玉菌よりも悪玉菌が多い状態のことを指します。悪玉菌が増える原因はさまざまですが、加齢やストレス、不規則な生活、抗生物質の服用、手術などが考えられます。

腸内で善玉菌より悪玉菌が優位になると、悪玉菌がつくりだした有害物質により身体に不調をきたします。便秘や下痢など腸にかかわる症状だけでなく、血液によって全身に運ばれた有害物質が原因となり、免疫機能の低下やさまざまな病気につながる恐れもあります。

全身の健康を保つには、腸内環境のバランスを整える「腸活」が非常に重要なのです。

3.腸活のメリット

腸活で腸内フローラのバランスを整えると、さまざまなメリットが得られます。ここからは代表的な腸活のメリットについて紹介します。

免疫力の向上

腸にはからだの免疫にかかわる免疫細胞の7割が集まっているといわれています。つまり、腸はからだの中で最大の免疫器官でもあるのです。

一部の腸内細菌(善玉菌)は免疫細胞のサポートをしていることも知られています。腸内環境を整えて善玉菌を増やすことで、免疫細胞のはたらきが活発になり、免疫力のアップにつながります。

便通改善

腸内で悪玉菌が優位になると、腸の蠕動運動が鈍り、便秘や下痢が起こりやすくなります。腸活で善玉菌が多い状態を保つことで、下痢や便秘、軟便など、お通じの問題の解決が期待できます。

肌荒れ改善

腸内の悪玉菌により便秘が引き起こされると、本来排出されるはずの便が体内に留まり、さまざまな不調の原因になります。肌のターンオーバーが乱れるのもそのひとつ。肌荒れやニキビ・吹き出物などが起こりやすくなってしまうのです。

そのため、腸内環境を整えて便秘を改善すると、肌荒れ予防につながります。また、一部の善玉菌は腸内で肌に有益なビタミンを合成することも知られています。腸活は美肌のためのインナーケアでもあるのです。

睡眠の質の向上

睡眠の質には、睡眠ホルモンと呼ばれる「メラトニン」が深くかかわっています。メラトニンの生成には「トリプトファン」という必須アミノ酸が必要ですが、トリプトファンは人間の体内では合成できず、食事から摂取するしかありません。

腸内細菌は肉や魚、乳製品、大豆製品などのたんぱく質を分解・合成して、トリプトファンをつくります。腸内細菌の種類と数が多く、善玉菌が優勢な腸内環境ならば、より多くのトリプトファンがつくられてメラトニンの生成も活発になるため、睡眠の質が向上するのです。

ダイエット効果

大腸の善玉菌、主にビフィズス菌などによってつくられる「酢酸」「プロピオン酸」「酪酸」などの代謝物質をまとめて「短鎖脂肪酸(たんさしぼうさん)」と呼びます。短鎖脂肪酸には悪玉菌の増殖を抑え、腸内環境を良好に保つはたらきがあります。

また、腸内でつくられた短鎖脂肪酸は血液によって全身に運ばれます。短鎖脂肪酸は脂肪細胞に到達すると、脂肪組織に栄養が取りこまれるのを防ぎ、脂肪の蓄積を抑えます。この短鎖脂肪酸のはたらきにより、体脂肪の減少、そしてダイエット効果が期待できるのです。

4.腸内環境を悪くする生活習慣は?

日々の生活習慣は、腸内フローラのバランスに大きな影響を与えます。ここではとくに気を付けたい3つの生活習慣を紹介します。

肉類や脂っこい食事が多い

動物性たんぱく質や脂質を多く含んでいる食べ物を過剰に摂取すると、悪玉菌を増やす原因になります。そのほか、食品添加物が多く含まれているものやアルコールなども悪玉菌を増やすといわれています。

不規則な生活をしている

脳と腸は自律神経やホルモンを介し、お互いに影響を及ぼし合っています。起床時間・就寝時間がバラバラであったり、睡眠時間が不十分だったりすると、体内時計が狂って脳や自律神経に悪い影響を及ぼし、腸内環境も乱れてくるのです。

また、デスクワーク中心で長時間座りっぱなしの生活をしている人や、運動習慣がない人は、運動習慣のあるアクティブな人と比べて、腸内の善玉菌が少ないという報告があります。

抗生物質を飲み続けている

抗生物質とは、病気の原因となる菌を退治するための薬です。しかし、抗生物質は悪玉菌だけに特異的に効くわけではなく、人間にとって有益、または無害な菌まで死滅させてしまいます。そのため、抗生物質を飲み続けると腸内フローラが乱れてしまうのです。

抗生物質は医師・薬剤師の指示にしたがい、用法用量を守って服用しましょう。

5.腸活のために摂取したい食べ物

善玉菌を増やすには、善玉菌を含むものと一緒に、善玉菌のエサとなるものを積極的に摂ることが大切です。

そこで意識したいのが「シンバイオティクス」です。シンバイオティクスとは、生きた善玉菌を含む「プロバイオティクス」と善玉菌のエサとなる食物繊維やオリゴ糖を含む「プレバイオティクス」を組み合わせて摂取することを言います。両方の相乗効果によって、腸活の促進につながります。

具体的にどのような食べ物が腸活に役立つのか説明します。

善玉菌を含む食べ物

納豆や味噌、ヨーグルト、チーズ、キムチなどの発酵食品には、善玉菌が豊富に含まれています。腸活のためには、これらの食べ物を習慣的に摂取しましょう。ただし、乳酸菌やビフィズス菌、酪酸菌など多種多様な善玉菌を取り入れられるように、同じものばかりを食べ続けないのがポイントです。

食物繊維を含む食べ物

食物繊維は不溶性と水溶性に分類されます。不溶性食物繊維を含む食べ物は、ほうれん草やキノコ、キャベツなどです。不溶性食物繊維は便通改善に役立ちますが、善玉菌のエサにはなりにくい性質があります。一方、水溶性食物繊維はそのまま善玉菌のエサになり、大麦や海藻、オートミールに多く含まれています。また、ごぼうや納豆など、不溶性食物繊維と水溶性食物繊維がバランスよく含まれている食べ物もあります。

主食を玄米ご飯や胚芽パンにしたり、キノコや海藻を入れた味噌汁を添えたりすると食物繊維を多く摂取できるでしょう。

オリゴ糖を含む食べ物

オリゴ糖も、食物繊維同様に善玉菌のエサになります。オリゴ糖が含まれる食べ物は、大豆などの豆類、たまねぎ、ごぼう、にんにく、ねぎ、ブロッコリーなどです。

これらの食べ物から摂取するのはもちろん、オリゴ糖は甘味料としても市販されているため料理に使うことも可能です。特に難消化性のオリゴ糖は、胃や小腸で分解されずに大腸に直接届くため、より善玉菌を増やす効果が期待できます。

ビタミンB1を含む食べ物

善玉菌と、そのエサになる食べ物に加えて、腸内細菌をサポートする栄養素も合わせて摂取するとよいでしょう。特にビタミンB1は食物繊維を糖に分解するうえで欠かせない栄養素です。ビタミンB1は豚肉や赤身肉、玄米、胚芽米、ナッツ、大豆などに多く含まれています。

6.適度な運動と良質な睡眠も、腸活には欠かせない

ハードな運動はからだにとってストレスとなりやすく、腸活の面では逆効果になってしまうこともあります。まずはウォーキングやストレッチなど、軽い負荷の運動から始めましょう。

また、脳と腸は密接に関係しており、これを「脳腸相関」といいます。ストレスを感じるとおなかが痛くなったり、腸内フローラの乱れが不安感やうつ病のリスクを増加させたりするのは、この脳腸相関のためだといわれています。

脳や自律神経を健やかに保つためには、良質な睡眠が欠かせません。起床時間・就寝時間を決め、起きたら体内時計を整えるために朝日を浴びましょう。また、アルコールやカフェインの摂取はできるだけ控え、寝る1時間前からはパソコンやスマートフォンの使用は避けてください。このような習慣をつくることで、睡眠の質の向上が期待できます。

7.腸内フローラを整えて健やかな生活を楽しもう

腸活は心身の健康維持に欠かせない取り組みです。生活習慣に気を配り、腸内環境を整えることで、心身ともに健やかに過ごすことができるでしょう。まずは腸活の基本となる食事・運動・睡眠の3つを改善することから始めてみませんか。