花粉が飛散しやすい時期には、花粉症による鼻づまりに悩む人が多いと思います。また、鼻づまりの原因が花粉症なのか風邪なのか判断がつかず、対処に困っている人もいるのではないでしょうか。

今回は花粉症の原因や症状、発症しやすい時期、対処法などについてご紹介します。症状が似ている風邪やインフルエンザと比較しつつ、あなたの鼻づまりが花粉症によるものなのかを確認してみましょう。

1.なぜ花粉が鼻づまりの原因に?

花粉症とは医学的には「季節性アレルギー性鼻炎」と呼ばれています。花粉症は、鼻の粘膜に花粉がつくことで引き起こされる免疫反応が原因とされています。この免疫反応によって鼻の神経や血管が刺激され、異物を取り除こうとする働きでくしゃみ、鼻水、鼻づまりの症状が現れます。

このアレルギー反応が目の粘膜で起これば目のかゆみや涙目などが出現し、人によってはまぶたや頬などの皮膚にも赤みや肌荒れが起こるなど、花粉が招く症状は様々です。

日本で花粉症の原因として最も多いのは、スギやヒノキの花粉です。花粉症以外にも、ハウスダストやダニの死がいやフン、カビなどを原因とするアレルギー性鼻炎、風邪、インフルエンザなどでも似ている症状が見られます。

花粉症の時期

スギ花粉の飛散は2月から3月にかけて始まり、2ヵ月ほど続くとされています。ヒノキの花粉の飛散は3月から4月にかけて始まるため、スギ花粉と重なる時期が最も花粉症が発症しやすいと考えられるでしょう。

その他にもハンノキ属(カバノキ科)の花粉は1月から6月まで、イネ科は3月から10月まで、ブタクサは8月から9月まで飛散しています。このように、花粉症が発症しやすい時期はスギとヒノキが重なる2〜4月前後ですが、1年を通して様々な花粉が飛散していることが分かります。

2.花粉症による鼻づまりの症状

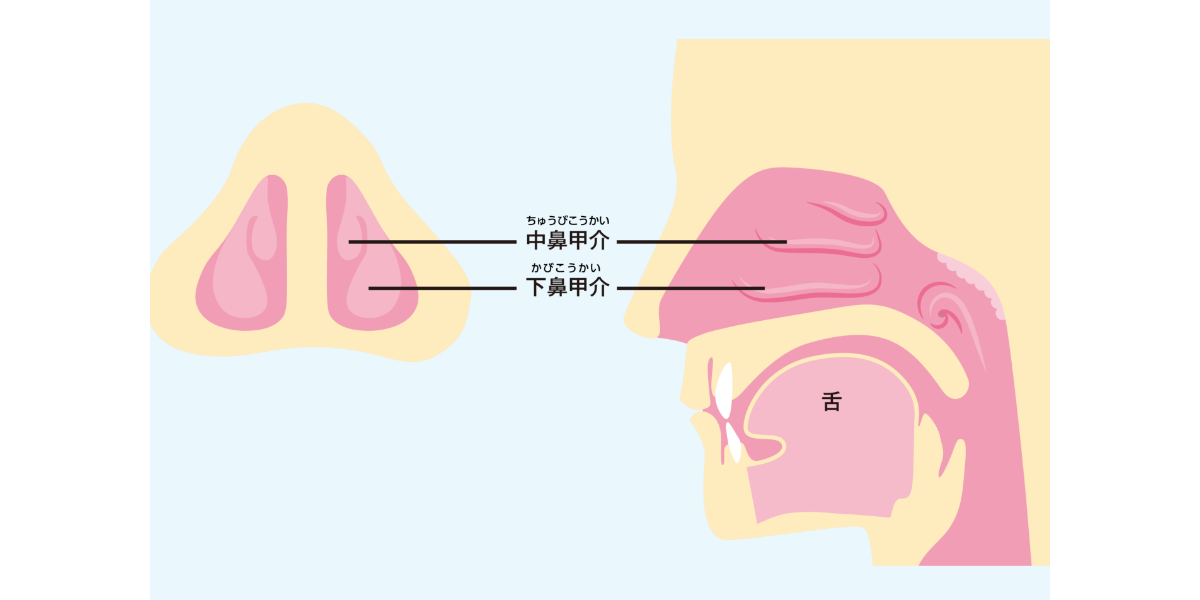

鼻の中には「下鼻甲介(かびこうかい)」「中鼻甲介(ちゅうびこうかい)」と呼ばれる突起があり、呼吸をする時にその間を空気が通ります。しかし花粉症になると、これらの鼻甲介(特に下鼻甲介)が免疫反応によって腫れ、鼻から空気が通りにくくなり、鼻づまりが起こるのです。

また、くしゃみ・鼻水も花粉症の代表的な症状と言えます。くしゃみは、鼻の粘膜についた花粉を取り除こうとするために生じる症状です。鼻水の原因もくしゃみと同じで、鼻の粘膜についた花粉を取り除くための免疫反応です。鼻水が出てくると鼻の空気の通り道が塞がれて、鼻づまりの状態となることもあります。

3.花粉症の重症度はどう判断する?

花粉症などのアレルギー性鼻炎における代表的な症状は、先ほど挙げた通り、くしゃみ・鼻水・鼻づまりの3つです。これらの症状の度合いによって、花粉症の重症度がわかります。

くしゃみは1日の発作回数、鼻水は1日に鼻をかむ回数、鼻づまりは1日のうちの口呼吸の時間によって重症度が分類されます。これらの項目のうち、3点以上の症状がある場合は重度のアレルギー性鼻炎と言えるでしょう。

| 1日のくしゃみの回数 | なし | 0点 |

| 1~5回 | 1点 | |

| 6~10回 | 2点 | |

| 11~20回 | 3点 | |

| 21回以上 | 4点 | |

| 1日に鼻をかむ回数 | なし | 0点 |

| 1~5回 | 1点 | |

| 6~10回 | 2点 | |

| 11~20回 | 3点 | |

| 21回以上 | 4点 | |

| 鼻づまり(鼻閉) | なし | 0点 |

| 口呼吸はまったくないが鼻閉あり | 1点 | |

| 鼻閉が強く口呼吸が1日のうちときどきある | 2点 | |

| 鼻閉が非常に強く口呼吸が1日のうちかなりの時間ある | 3点 | |

| 1日中完全に詰まっている | 4点 |

出典: 日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会 鼻アレルギー診療ガイドライン作成委員会「鼻アレルギー診療ガイドライン―通年性鼻炎と花粉症― 2020年版(改訂第9版)」(一部改変)

4.風邪・インフルエンザと花粉症はどう違う?鼻の症状でセルフチェック

花粉症は風邪やインフルエンザの症状と似ていますが、実際はどのような違いがあるのでしょうか。ここでは、それぞれの症状の違いを詳しく見てみましょう。

くしゃみの回数

花粉症によるくしゃみは、連続して起こることが多く、頻繁に現れるのが特徴。風邪でもくしゃみはよく現れますが、花粉症と比べると連続で起こるケースは少ないです。インフルエンザでくしゃみが現れるのはまれで、今回紹介した3つの中では頻度は少ないと言えます。

鼻水の質感

花粉症で出る鼻水は、無色透明でサラサラしています。風邪による鼻水も、初期は花粉症と同じ特徴をしていますが、徐々に黄色になり粘り気が出てきます。インフルエンザで鼻水が出るケースは少なく、出たとしても少量です。また花粉症と同じように粘り気がなく、サラサラしています。

鼻水とほかの症状の順番

花粉症では「くしゃみ→鼻水→鼻づまり」の順に症状が出現することが多く、これらが短期間で現れやすいのが特徴です。風邪は鼻・のどの不快感を自覚してから、くしゃみや鼻水、咳などの症状が現れ始め、次第に熱や倦怠感に見舞われます。インフルエンザの場合は急な高熱、倦怠感、関節痛などの全身症状が出現してから、咳や鼻水が生じる傾向にあります。

鼻づまりの期間

花粉症は、アレルギー反応を起こす花粉が飛散している間は症状が続きやすいので、1週間以上鼻づまりが継続する可能性があります。一方、風邪やインフルエンザによる鼻づまりは、早くて数日間、長くても10日前後までには治ると言われています。

風邪でも花粉症でもない「寒暖差アレルギー」の可能性も

風邪や花粉症に似たようなものとして「寒暖差アレルギー」があるのはご存じでしょうか。

寒暖差アレルギーとは、1日の寒暖差がある場合に起きやすいといわれており、厳密には「血管運動性鼻炎」といいます。血圧や体温をコントロールしている自律神経の働きが、寒暖差によって乱れることで生じると考えられており、花粉症や風邪と同じように、鼻づまりや鼻水、くしゃみなどの症状を引き起こすのが特徴です。

寒暖差アレルギーの場合は花粉症とは対処法が異なり、上着やひざ掛けなどで体温調節をして、気温差をなるべく小さくすることが大切です。特に太い血管が通っている首まわりは体温が奪われやすいので、気温が低い日はマフラーやネックウォーマーなどを使用しましょう。自律神経の働きを整えるためには、適度な運動と十分な睡眠で規則正しい生活を続けることもおすすめです。

5.長引く鼻づまり…放っておくとどうなる?

花粉症によって鼻づまりの症状が続くと、身体だけでなく日常生活にも様々な悪影響を及ぼします。

鼻づまりが原因で熟睡できなくなると、イライラしたり、仕事や勉強に集中できなくなったりする場合もあるでしょう。

また、鼻づまりによって口呼吸をする時間が増えます。頻繁な口呼吸で口の中が乾燥すると、のどの痛みや扁桃腺の腫れにつながります。このように、鼻づまりや鼻水は別の問題を引き起こすきっかけとなるので、早期の対処が大切です。

関連記事: 【医師監修】寝つきが悪い原因は? 改善方法を紹介

6.花粉症による鼻づまりの対処法

アレルギー性鼻炎はアレルギーのもととなる物質がある限り続きます。そのため、ただ季節が過ぎるのを待つだけでは辛いでしょう。ここでは、花粉症の症状を抑えるためにできるセルフケアについて詳しく見ていきます。

花粉の季節に取り入れたい生活習慣

花粉症の症状をやわらげるための生活習慣を取り入れてみましょう。

緑茶やハトムギ茶にはアレルギー症状をおさえる栄養素が豊富に含まれていると言われているため、食事の際は意識して取り入れてみましょう。外出頻度が多い人は、マスクや花粉症専用のゴーグルを装着して、花粉の影響を最小限に抑えることも大切です。

帰宅した時は、服についた花粉を払って室内に持ち込まないようにした後に、うがいや手洗いを行います。室内に入り込んだ花粉が気になる場合は、こまめに掃除したり、空気清浄機を使ったりする対処がおすすめです。

市販薬で早めの対処を

生活習慣の工夫だけでなく、市販薬を併用して花粉症の対策を行いましょう。

市販薬の中では、「フェキソフェナジン塩酸塩」が含まれている鼻炎薬がおすすめです。フェキソフェナジン塩酸塩とは、抗ヒスタミン薬の代表的な成分であり、アレルギー症状である鼻づまりに有効とされています。副作用が少なく、使用しても眠くなりにくいのが特徴です。また花粉症の症状が出始めたタイミングから使用できるので、早い段階から対処できます。

抗ヒスタミン薬にはほかにも「エピナスチン」や「エバスチン」などがありますが、薬剤によって眠気などの副作用があるため、服用の前に添付文書をよく確認しましょう。

内服薬の他にも、鼻スプレー(点鼻薬)を使用して症状をやわらげる方法もあります。点鼻薬の多くは「血管収縮剤」と言われる成分が入っており、鼻の中の血管を収縮させることで鼻づまりを改善します。しかし、点鼻薬を頻繁に使うと少しずつ効果が弱まり、かえって鼻づまりが悪化してしまう危険性があります。そのため、点鼻薬を使用する際は用法・用量をしっかりと守りましょう。

内服薬や点鼻薬などの市販薬を使用しても症状が緩和しないようであれば、別の問題が潜んでいるかもしれません。その場合は迷わず医療機関へ受診して、医師に相談してください。

7.つらい花粉症の鼻づまりには適切な対処を

花粉症による鼻づまりはアレルギーによるもので、花粉が鼻の粘膜につくことで生じます。風邪やインフルエンザの症状とも似ていますが、それぞれの症状や頻度には特徴があるので、鼻づまりや鼻水の経過からセルフチェックが可能です。花粉症による鼻づまりの症状を抑えるには、市販薬の使用はもちろん、生活習慣の工夫が大切。今回ご紹介した対処法を参考にして、できることから実践してみましょう。